„Mutter sein heißt, kleine Atemzüge hören und leichte Herzschläge, scharfäugig werden wie ein Tier des Waldes für alle Gefahren, mutig sein im Stillen wie kein lauter Mann in Waffen, schaffen mit allem Blut, das einem gegeben ist, über sich hinauswachsen in allen Fähigkeiten des Wachens, Hungerns, Liebens und Handelns, vor allem aber sorgen. Mutter sein heißt, in Sorgen glücklich sein.“

Jean-Jacques Rousseau, Emile

***

Uff. Über 250 Jahre alt ist das Zitat und scheint trotz veralteter Sprache erstaunlich aktuell. Mutter sein heißt Mutter sein – mit Haut und Haar, mit Blut und Schmerzen. Nicht weniger aber vor allem nicht mehr. Mutter, nicht Frau, nicht Geliebte, nicht Geschäftsführerin, nicht Gott-weiß-was. Es gibt keine doppelte Identität neben der Mutter. Dass das nicht besonders viel Spaß macht, war Rousseau bereits damals klar, „in Sorgen glücklich sein“. Sorry, mehr ist nicht drin.

Rousseau, einer der Männer, der den Frauen ihre Welt erklärte, musste da hart sein. Die Frauen des französischen Adels hatten das mit der Mutterschaft nicht richtig drauf. Die gaben ihre Babys zu Ammen aufs Land, um wieder zu repräsentieren und den ehelichen Pflichten nachzukommen. Und holten sie erst nach Jahren wieder. Nicht selten war kein Kind mehr da zum Wiederholen.

Rousseau war es nicht allein, aber hier wurde das Korsett der Biologie angelegt, die mythologisch voll aufgeladene Mutterschaft in Blei gegossen. In Deutschland wurde das Konzept in den folgenden Jahrhunderten besonders gründlich weiterentwickelt, die deutsche Mutter ist ein Begriff. Das ist sicher einer der Gründe warum die Studie zu regretting motherhood, dem Bereuen der Mutterschaft, der israelischen Soziologin Ornat Donath hier seit Monaten so gern im Feuilleton rezipiert wird. Heute erschien auf Spiegel ONLINE ein Interview mit Mutter und Tochter, welches mir großes Unbehagen bereitete. Die Mutter spricht davon, ihre Mutterschaft zu bereuen – vor der Tochter, die irgendwann weinend ins Bad verschwindet. Bücher zu dem „Phänomen“ gibt es inzwischen auch auf deutsch. Mit der gleichen Technik, Geschichten einzelner Frauen werden erzählt. Die Interviewte auf SPON ist eine dieser Frauen.

Mich ärgern diese Texte schon eine ganze Weile. Ich muss aber gestehen, dass ich erst jetzt die Originalveröffentlichung zur Studie gelesen habe. Danach ärgerte ich mich noch mehr. Bisher hat mich, wie ich auf Facebook schrieb, die Verhältnismäßigkeit gestört. Nicht selten werden Anliegen mit der Zahlenkeule erschlagen. Ja, aber wenn XY, dann sind es ja nur 10% weniger beim Gender Pay Gap und wenn man bei der Familienarbeit Autowaschen miteinrechnet…ihr kennt das. Scheinbar kein Argument, wenn es darum geht, eine Studie mit 23 Frauen als Indiz für eine verbreitete, aber nicht artikulierte, Einstellung heranzuziehen. Sei’s drum, habe ich die ganzen Monate gedacht. Wenn es hilft über Mutterschaft zu reden und sozio-kulturelle Strukturen zu hinterfragen, Veränderungen anzustoßen, bitteschön.

Der Wissenschaftlerin Ornat Donath geht es genau um diese sozio-kulturellen Zusammenhänge. Den Verfasser*innen der Artikel aber nur am Rande. Klar gibt es die Verweise auf das soziale Konstrukt der Mutterschaft wie in der Süddeutschen. Auch im SPON-Interview wird auf Backzwänge und gesellschaftliche Erwartungen verwiesen. Gern wird geschrieben, dass Mutterschaft eben nicht glücklich macht. Newsflash: das Leben mit Kindern ist manchmal ein elendiges Dahingewurschtel und Zurechtgezurre. Aber, der ideale Job macht auch nicht ein Leben lang jeden Tag glücklich, der Traumpartner auch nicht und selbst die größte Packung Vanilleeis schafft maximal eine halbe Stunde Glücksgefühle.

Abgesehen davon, dass Glück generell eine flüchtige Kategorie ist, sind wir zum Scheitern verdammt, wenn wir sie auf das Leben mit Kindern anwenden. Jennifer Senior hat dazu ein gutes Buch geschrieben, über das ich hier schrieb. Donath übrigens kümmert sich in ihrer Studie um das angebliche Glücksversprechen nicht annähernd so viel wie die Feuilletonautor*innen. Das liegt an ihrer Herangehensweise. Weil Mutterschaft nicht nur gesellschaftlich wünschenswert sondern auch natürlich, also biologisch determiniert ist (Hallo, Rousseau!), ist keine Kinder zu wollen bereits eine komische Sache. Kinder zu haben und sie dann abzulehnen, nachdem doch alle Hormone gewirkt haben, ist eine gänzlich unerforschte Kategorie, so Donath. Sie ist nicht los gelaufen in der Annahme, dass Frauen dauerfröhlich, beseelt vom Serotonincocktail des Mutterseins, durchs Leben schweben, hat dann mit einigen gesprochen und herausgefunden: „Oh, da gibt es ja welche, die bereuen ihre Mutterschaft.“ Ihre Grundannahme war bereits, dass Mutterschaft zwiespältige Gefühle mit sich bringt und es die geben muss, die sie bereuen. Oder wie immer man Hilflosigkeit, Frustration oder Enttäuschung nennen will. Diese Frauen hat sie gezielt gesucht und befragt.

Damit ist der erste wichtige Schritt getan. Mutterschaft ist keine vereinende Erfahrung, die von allen gleich erlebt wird. Sie kann identitätsbildend sein und positiv wahrgenommen werden, aber eben auch anders herum. Dies zu formulieren, gern in individuellen Geschichten, ist wichtig. Das macht die Studie, das machen die deutschen Beiträge, das macht sogar das SPON Interview. Das ist gut.

Die individuellen Geschichten vom Bereuen sind für die Wissenschaftlerin Donath aber nur ein Vehikel – um das Konstrukt der Mutterschaft offen zu legen. Sie beschreibt, dass die Frauen die restriktiven Mütterbilder zum Beispiel so verinnerlicht haben, dass sie immer eine Trennung zwischen der Liebe zu ihren Kindern und der Ablehnung der Mutterschaft konstruieren. Alle beteuern, ihre Kinder zu lieben – aber das Muttersein abzulehnen. Wie die Interviewte bei SPON. Das zeigt die kulturellen Rahmenbedingungen, wie Mutterschaft konstruiert und verinnerlicht wird. Wenn man diese Mechanismen durchschaut, kann man Veränderungen anstoßen. Dafür brauchen wir die Berichte der Frauen. So Donaths Denke. Aber nicht die der Artikel, die im ersten Schritt, der Faszination über die Existenz einer Ablehnung, stecken bleiben.

Der Studie aber geht es eben nicht um die Sensation, dass Frauen bereuen. Bereits in der Einleitung wird das Nebeneinander von verschiedenen Emotionen als gegeben angenommen. Eine Sache ruft immer gegenteilige Emotionen hervor. Also ja, natürlich muss es auch das Bereuen geben. Donath fasziniert nicht der Fakt der Existenz der Reue, sondern die Art, wie Frauen diese Reue verbalisieren und verpacken. Regretting Motherhood erzählt nicht vordergründig die Geschichte von bereuenden Müttern, sondern eine sozialpolitische Hintergrundstory, der man sorgfältig zuhören sollte („a significant sociopolitical story that needs to be carefully listened to and further addressed.“). Das ist der letzte Satz im Artikel zur Studie. Mutterschaft und Mütter stehen nicht außerhalb einer Kultur, genauso wenig wie ihre Reue.

Die deutschen Verwustungen kratzen maximal an der Oberfläche. Sie sehen das Bereuen an sich als berichtenswerten – und allein berichtenswerten – Faktor. Sie stellen die einzelnen Frauen aus, mitten rein ins Schaufenster. Als die beklatschenswerten Mutigen, die es aussprechen, ja, aber eben auch als Sonderlinge. Wer Donath gelesen hat, sollte anders schreiben. Dass bereut wird, ist nicht verwunderlich. Zeigt mir die eine Sache, die bei allen Frauen die gleichen Gefühle hervorruft, die nicht widersprüchliche Emotionen hervorbringt. Dass uns das Bereuen interessiert, zeigt nur, wie tief wir das stereotype Mutterbild verinnerlicht haben. Die Geschichten der Frauen sind nur ein Symptom.

Stattdessen wird individualisiert, was die Buchstaben hergeben. Die Gefühle haarklein hinterfragt und niedergeschrieben, nach dem schlechten Gewissen gebohrt. Die emotionale Seite wird ausgeschlachtet. Auch Donath fragt in ihrer Studie nach. Aber sie fragt, um Antworten auf soziale Gegebenheiten rückzubeziehen, nicht um in Schuldgefühlen zu stochern, um noch ein „Oh, Tabu!“- Detail zu finden. Vielleicht ist genau das der Grund, warum so gern über regretting motherhood berichtet wird. Nicht, weil moderne Zeiten anbrechen und wir beginnen, eingefahrene Strukturen zu hinterfragen. Sondern weil die Sensation lockt, der vermeintliche Tabubruch. Es ist, trotz aller guten Absichten, trotz aller Sätze zu Zwängen, ein Ausstellen der schlechten Mutter bzw. des Bildes von ihr. Wir wissen ja, wir denken nicht mehr in diesen Kategorien in 2016 aber ein bisschen ist es schon ein wohliger Schauen, der über den Rücken läuft, flüstert es zwischen den Zeilen.

Zu Rousseaus Zeiten wimmelte es in der Literatur von Kindsmörderinnen. Viele Literaten zeigten auch hier Sympathie mit ihren Figuren und beschrieben die gesellschaftlichen Zwänge, die sie trieben. Der Schauer des Bösen aber blieb. Die Zwänge mochte man benennen, der moralische Fingerzeig war präsenter. Ist seine Kinder zu lieben nicht heute noch der ultimative moralische Test? Artikel, wie der heutige auf SPON, mögen es anklingen lassen. Da mag etwas drunter liegen, ein Grund, ein Phänomen, etwas Größeres, was uns alle betrifft. Aber im Moment ist hier nur die individuelle Geschichte. Und die ist noch nie so erzählt wurden, eine Neuigkeit, ein Tabubruch…und ein bisschen gruselig. Der beschworene Konflikt zwischen Mutter und Kind, der den Text so schwierig zu lesen macht, ist für die Aussage, die Donath im Kopf hatte, komplett unnötig. Das tut mir leid. Für die interviewten Frauen, für die Originalstudie und für die Chance, die hier vergeben wird.

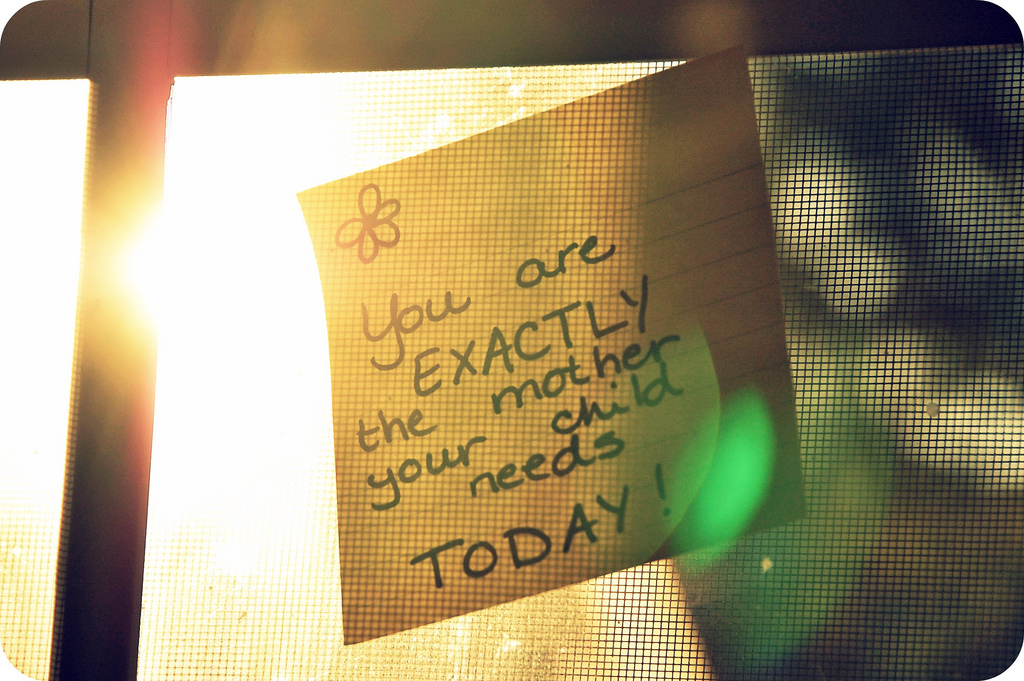

Foto: flickr – eren {sea+prairie} – CC by 2.0

Ein wenig befürchte ich, mit meinem Kommentar missverstanden zu werden, aber sei’s drum, es liegt mir schon so lange auf der Seele.

Unabhängig von der Studie, die ich nicht selbst gelesen habe, fehlt es mir in der gesamten Diskussion um „regretting motherhood“ an Originalität. Anders ausgedrückt: Die Diskussion an sich, arbeitet am Merkmal des „Mutter-Seins“ etwas ab, das es in anderer Form überall gibt: Die Überforderung bzw. das Unglück über eine bestehende Lebenssituation.

Ich bin Mutter und ich bin häufig glücklich und häufig auch unglücklich. Dein Artikel beschreibt wunderbar, dass Glück nun einmal ein flüchtiges Gefühl ist und es den permanenten Glückszustand (außerhalb manischer Psychosen) nicht gibt. Trotzdem bin ich insgesamt zufrieden mit meiner Wahl ein Kind bekommen zu haben. Ich bin glücklich, dass wir in einer Zeit leben, in der ich diese Wahl überhaupt hatte. Gleichzeitig stellen Wahlmöglichkeiten natürlich auch immer eine Verkomplizierung dar, manchmal kann es einfacher sein, sich mit nicht änderbaren Umständen schlichtweg abzufinden. Das mag auch anders gesehen werden.

Wie du schon in dem Artikel schreibst, dürfte diese Abwechslung der Gefühlslagen jeder Mutter hinlänglich bekannt sein.

Wenn es jemand (ich nehme an, dies kann auch Männern passieren) aber „bereut“, Mutter (oder Vater) geworden zu sein, heißt das doch, dass sie oder er in einer Lebenssituation feststeckt, der er überwiegend nichts Positives abgewinnen kann. So leben zu müssen klingt für mich ganz furchtbar. Es klingt außerdem nach einem depressionsähnlichen Zustand, der so gar nichts mit Freud und Leid des Elternseins zu tun hat, sondern in jeder Lebenslage auftreten kann. Jede lebensverändernde Entscheidung, die nicht rückgängig gemacht werden kann, kann in dieser Art bereut werden. Das ist doch keine neue Erkenntnis. Deshalb fallen lebensverändernde Entscheidungen ja so schwer. Wenn man nun dabei in einen Zustand hineingerät, der es einem unmöglich macht, darüber hinwegzukommen, dann befindet man sich wie gesagt nah an der Depression. Oder man findet (gegebenenfalls mit psychologischer Hilfe) Mittel und Wege, mit der Entscheidung und ihren Konsequenzen zu leben.

Was mich am Thema „regretting motherhood“ so stört, ist, dass diese Parallele völlig verschwindet und einzig Mütter (ja, nicht einmal Väter) hier in den Fokus genommen werden. Sicher kann es in ihrem Fall besonders tragisch sein, weil das gesellschaftliche Verständnis für ein „Bereuen“ der Mutterschaft noch mehr fehlt als für das „Bereuen“, den sicheren Job aufgegeben zu haben. Aber dieses gesellschaftliche Verständnis könnte doch vielleicht gerade geschaffen werden, indem einmal aufgezeigt würde, dass dies ein ganz normales Gefühl ist, dass tragischerweise bei manchen Menschen als Konsequenz für bestimmte Entscheidungen entsteht. Nicht nur bei Müttern.

Hi Verena, vielen Dank für deinen sehr differenzierten Kommentar. Überhaupt nicht misszuverstehen, ich glaube, ich weiß ganz gut, was du meinst und ist ein zusätzlicher Aspekt. Und dann könnte man auch noch fragen, wieso diese „Gefühl“ heute so vermehrt bei vielen auftreten. Hat es was zu tun mit der Arbeitswelt, der Schnelligkeit des Lebens im Allgemeinen und verwischenden sozialen Strukturen?

Pingback: Neues aus Bloggerhausen Nr. 5

Das Thema treibt mich natürlich als freiwillig Kinderlose auch um. Ich habe keine Ahnung, ob ich es bereut hätte, hätte ich Kinder bekommen. Meine Kinderlosigkeit aber bislang nicht. Was mich an der ganzen Debatte fürchterlich stört ist, wie sehr sich viele Menschen die Deutungshoheit über die Gefühle von Frauen und Müttern im Besonderen anmaßen. Wenn eine Frau Mutterschaft bereut, dann fühlt sie nun einmal so, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht einfach nur ein Bejammern von Lifestyle-Verlust, Unbequemlichkeiten oder Überforderung. Es gibt vielleicht einfach Frauen, die sich mit dem Muttersein (jnd nicht nur der Mutterrolle) nicht identifizieren können. Dass sie dennoch Kinder bekommen haben oder es einfach zu spät herausgefunden haben, trägt eine enorme Tragik in sich, für sie selbst und für die Kinder. Und es ist ein Zeichen dafür, wie verkrampft immer noch an der Erwartung festgehalten wird, jede Frau habe sich Kinder zu wünschen.

Ich würde mir wünschen, dass jeder Frau (und letztlich jedem Menschen) die ganze Bandbreite an Empfindungen und Gefühlen bezüglich Elternschaft zugebilligt wird. Kein Mensch ist wie der andere, kein Kind ist wie das andere, keine Mutterschaft ist wie die andere, und nie macht jemand genau dieselben Erfahrungen wie jemand anderes. Warum muss dann pauschal ein Gut und Richtig für Frauen vorgegeben werden?

Das genau macht die Bereuenden zu Exoten, die man vorführt wie im Zoo und die man gern als egoistisch brandmarkt. Dabei sind sie doch halt Menschen mit Macken, inneren Konflikten und schmerzlichen Entscheidungen, die respektiert gehören. Wie sollen Frauen sonst jemals begreifen, dass sie über ihr Leben entscheiden dürfen?

Danke für das Rezensieren der Studie. Das war nötig.

Schöner Kommentar, danke dafür. Sehr persönlich und genauso sehe ich es auch :-)

Das SPON-Interview ist wirklich irgendwie gruselig. Es geht dabei doch gar nicht um die Kinder oder das Muttersein, es geht darum, dass diese Frau es sich in Konventionen gemütlich gemacht hat. Viele Menschen gehen schnurstracks den Weg, der gerade einfach oder kurzfristig attraktiv erscheint, ohne das gelegentlich zu hinterfragen. Warum hat sie sich nicht eigene Freiräume neben den Kindern geschaffen, um die Leere, die sie offensichtlich gefühlt hat, zu füllen? Das ist doch nicht die Schuld ihrer Kinder oder des Mutterseins. Ja, als Mutter hat man (zumindest am Anfang, soweit ich das sehen kann) wenig Raum für sich selbst. Aber auch wenn ich gerade selbst sehr, sehr wenig Freizeit habe, bin ich doch immer noch überzeugt, dass eine gute Mutter auch ein bisschen an sich denken muss. Wenn man das nicht tut, ist man vielleicht dem Gefallen der Mitmenschen unterwürfig oder einfach nur feige oder faul. Und irgendwann schlägt es dann in puren „Jetzt bin ich mal dran“-Egoismus um.

Und dann noch dem Kind zu sagen oder das Gefühl zu geben, dass es eigentlich ein Störfaktor in ihrem Leben war! Das ist ohne Frage unglaublich verletzend.

Ich möchte Dir auch danken, dass Du Dir die Zeit genommen hast, Dir die Original Studie anzuschauen und davon zu berichten. Das wird leider viel zu selten gemacht und die Aussagen dadurch verdreht und falsch wiedergegeben.

❤️❤️❤️

ich habe die studie damals quergelesen, weil mich die gängige interpretation dieser (auch von vielen bloggerinnen) massiv gestört hat (nach dem Motto: ja, es ist schwer Mutter zu sein und manchmal wäre ich lieber woanders, aber ich bereue nichts). Schon damals hat es kaum wer für wichtig befunden, sich mit dem tatsächlichen Inhalt der Studie zu befassen, was so notwendig gewesen wäre und natürlich immer noch ist.

Interviews dazu wie das aktuelle auf SPON sind aus ethischer Sicht auf mehreren Ebenen unfassbar daneben. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, darauf hinzuweisen!

Danke dir für deine ganzen wichtigen Texte!

Vielen Dank für diesen unaufgeregten und sachlichen Text!

Ich war ziemlich erschüttert über die Diskussion, die sich daraufhin in meiner Twitter-TL entspann. Da wurde nämlich wieder genau die Erwartungen an Mutterschaft reproduziert, die die Studie ja den Anspruch hat aufzubrechen.

Es zeigte sich also sehr deutlich das, was du in deinem Text anprangerst: Diese Interviews im deutschen Feuilleton stürzen sich sensationsheischend auf diese seltsamen Frauengestalten, die einfach nicht so sein können, wie von ihnen erwartet wird.

In meiner TL war von Egoismus die Rede, von Frauen, die keine Verantwortung für ihr Tun übernehmen wollen, die Überforderung mit Bereuen verwechseln, usw.

Deine Analyse trifft also genau ins Schwarze, diese Texte dienen nicht dazu, Verständnis für andere Mütterbilder zu schaffen, sondern dazu, das überhöhte Mutterbild weiter zu festigen.

Das hat mich sehr traurig gemacht.

Das ging mir ähnlich und ich habe mich dann auch ausgeklinkt. Danke für dein Lob für den Text :-)

Gerne <3

Diese Verzerrung war mir nicht bewusst, danke dafür. Und bei dem Spiegel Interview tut mir die sehr unsichere Frau einfach nur leid, die offensichtlich selbst gerade erst alles durchdenkt und jetzt schon öffentlich befragt wird.